“蜀之为国,肇于人皇,与巴同囿。”这句在史料中存续了近2000年的文字,诠释了位于长江上游的巴蜀两地从古至今的关系。

漫漫历史长河中,巴和蜀,在灿若星河的中华文明史中犹如两颗“双子星”,彼此渗透,逐步融合。特别是秦并巴、蜀之后,一同接受中原文化的洗礼,彼此的互动更加频繁,一致构成了区别于其他大的区域文化的巴蜀文化圈,共同推动这一地区的发展与繁荣,同时也推动了中华文化多元一体的发展格局。

同根同源

巴蜀共饮一江水

巴就其本义来说,历来说法颇多,较为常见是巴为蛇说。蜀的本义也有一些不同的说法,较为认同的是指桑蚕,是家蚕的近祖或前身。有意思的是,巴、蜀之祖都是动物图腾的民族,而且从外形上看,蛇与蚕也具有相似性。

人们通常把四川盆地从古到今的文化通称为“巴蜀文化”。事实上,在战国时期以前,巴与蜀的文化并不是一个统一的文化整体,而分别是巴文化和蜀文化。

巴人作战(连环画)

《尚书·牧誓》记,当时参加伐纣八国有蜀。平王东迁后,特别是战国时期与秦交往较多,之后成为秦地,在统一战争中成为秦对楚作战的前方基地。到了东周战国时代,由于巴蜀两大诸侯国并举,以及四川盆地这一独特的地理形状,人们往往将巴蜀并称。

巴蜀文化随着考古新发现和研究的深入,它们有各自的分布区和文化渊源。巴文化分布中心是湖北西部的长江沿岸,后逐渐迁至重庆,其渊源是长江三峡地区的新石器时代晚期文化。后者则分布在以成都平原为中心的川西一带,其渊源是四川盆地西部的新石器时代晚期文化,其中心就在成都平原。

一般认为,巴人沿汉水流域、峡江流域逆水进入四川盆地东部、中部和东北部,总体走势是由东往西迁徙;而蜀人是沿蜀山(岷山)河谷逐渐迁徙至成都平原,总体走势是由西往东,巴人与蜀人沿着相反的方向最终逐步汇聚在一起。

巴、蜀山水相连,大抵前期巴、蜀分治,后期蜀国疆域更大,覆盖部分巴地。《史记·楚世家》载楚肃王四年(公元前377年),“蜀伐楚,取兹方。于是楚为扞关以距之”。 蜀军能够出入三峡,攻击楚国,说明这时的蜀国实际上已控制巴国。

为何将巴与蜀两种起源不同、类型有异的古代文明合称为巴蜀文化?巴与蜀曾有过长期同处一个盆地的时期,1997年前的四川省行政区域包括了重庆及三峡的巴文化地区。加之由于特定的历史原因,它们之间有许多相同之处,且当时资料较少,巴蜀地区和中原地区相比,地方特色更浓厚,而将其冠以巴蜀的名称是相对中原地区而言。因此,巴蜀之称是作为一个古老的地域概念保留下来的。

公元前316年,“秦灭巴蜀”,巴蜀地区由过去的分治变为合治,从此巴蜀融为一体。

巴文化、蜀文化源远流长,已有5000余年,在中国上古三大文化体系中占有重要地位,与齐鲁文化、三晋文化等地域文化共同构成辉煌灿烂的中华文明。巴蜀地区还是西南丝绸之路的出发点和主经之地,自古与西南各族和南亚各国保持着密切交往,巴蜀文化影响了西南各族乃至南亚诸国,使巴蜀文化冲破了自身的地域局限进而具有大西南意义和国际文化交流意义。

求同存异

时空中的双生图腾

百里不同风,千里不同俗。

作为古代西南地区的两大部族联盟,巴与蜀地域相近,在文化习俗方面有很多相同之处,古人常将巴蜀连称,可见二者关系非同一般。但由于各自起源不同,自然环境等存在一定差异,也锻造出了两地些微不同的文化。

米仓古道

常说巴山蜀水,巴蜀自古以来在自然环境方面就有着较为明显的差异。巴人的生存环境大都是山地与丘陵,而蜀人主要生活在肥沃的成都平原与周围的浅丘坝子,由此形成了生活习俗方面既有相同之处又各有差别的特点。巴蜀地区有着不同的民风与人文特色,与自然环境的滋养,以及文化基因的遗传,都有非常密切的关系。

巴国多陡山险川。爬坡上坎,逢山开洞,遇江架桥,造就了巴人负重自强、尚武敢为的性格,也就此留下了尚武善战的故事。传言巴人曾助武王伐纣,致使殷人在战争中前徒倒戈,史书称赞道:“周武王伐纣,实得巴蜀之师。”

蜀地则是千里沃野的天府之国,衣食无忧,为文风兴盛创造了天然的条件。蜀人以昔日的人文之胜自豪不已,“自古文人皆入蜀,蜀中文章冠天下”的美名也流传了下来,我们所熟悉的司马相如、陈子昂、杨慎、苏东坡、郭沫若、巴金等文人大家都出自蜀地。

巴人的彪悍与蜀人的温和,巴人的尚武与蜀人的好文,巴人讲究辛勤节俭与蜀人喜欢悠闲享乐,巴人的性格比较外向而阳刚,蜀人的性情比较适意而阴柔……两者虽然有不同,却又互相渗透、相互影响,有着千丝万缕的联系。特别是在秦并巴蜀之后,将巴蜀纳入了统一格局下的行政管理,加速了华夏文明与巴蜀区域文化的融合,也进一步密切了巴文化与蜀文化的关系。

巴蜀一文一武的禀赋特质,带来两地文化生态的差异,故很早就有“巴有将,蜀有相”之说, 这是有渊源的,也是有现实基础的。

特别是自秦并巴、蜀之后,一同接受中原文化的洗礼,巴、蜀之间彼此渗透、逐步融合,在保留大量个性的同时,彼此相互影响,共同推动这一地区的发展与繁荣。

当然,巴蜀之间虽然不断融合但其实又适度地保持了自己的相对个性。如果说巴为阳,则蜀为阴,一阴一阳、刚柔相济构成了这片区域的自然与文化生态。这种阴阳互补的文化联动与交融,一致构成了区别于其他大的区域文化的巴蜀文化圈。有意思的是,全国不少地域都有这样阴阳组合相连的区域,如齐鲁、吴越、湘楚等。

厚重灿烂的巴蜀文化极具地域特色,是中华文化多元一体格局中极为重要的组成部分。时至今日,巴蜀族群早已融入中华民族,巴国蜀国的身影也日渐远去,但在巴山蜀水间,后裔世代繁衍、生生不息。

千年与共

并肩前行辉耀中华

悠悠历史长河中,巴蜀地区凭借得天独厚的自然条件,成为中国古代重要的经济文化中心之一。不断传承发展、演化创新的巴蜀文化逐渐汇流融合于中华文明中,在现代生活中依然发挥着巨大作用,产生了深远的影响。

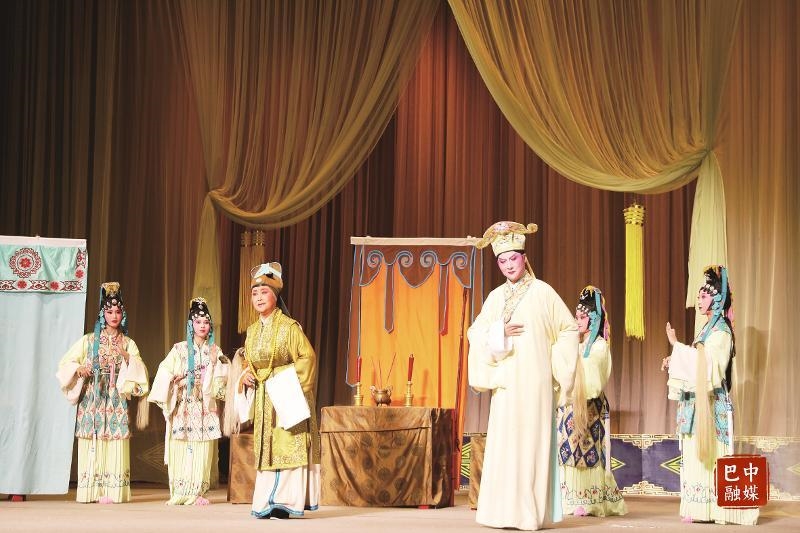

精心创编川剧大幕戏《玉簪记》

早在先秦时期,巴蜀文化便已与中原、齐鲁等并列为中国七大文化区。秦并巴蜀后,为巴蜀地区和中原的经济文化交流打开了大门,使中原地区的先进生产技术大量传入;唐宋时期,巴蜀文化迎来文学上的繁荣发展,群贤毕集,杜甫、高适、刘禹锡、陆游等纷纷在此留下文学佳作;元明清时期,巴蜀地区的文化更加贴近民众生活,川剧、茶文化、书院教育等独具特色的地方文化不断涌现。

从秦汉以来,巴文化与蜀文化已成为特色鲜明的地域文化,在中国历史上占有非常重要的地位。成都平原和四川盆地既是中国的大后方,也是中国的后花园,在历史的紧要关头曾不止一次展现出其战略地位的重要性。巴文化与蜀文化也不止一次滋润了历史的进程,发挥了不可替代的巨大作用,产生了深远的影响。

到了近代,巴蜀文化经历现代化转型,积极吸收新的思想和观念,展现出强大的生命力,逐渐走出一条独具巴蜀风格特色的巴蜀文化建设道路。

特别是2021年10月,中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。规划纲要明确了双城经济圈建设的战略定位,即具有全国影响力的重要经济中心、具有全国影响力的科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。同根同源与长久交融的巴蜀文化,有着充分的历史传承和区域间的交流,有着时间的连续性、空间的延展性和区域的整体性,有着良好的文化认同基础,这也必将奏响成渝双城的新时代凯歌。

总而言之,巴文化与蜀文化都是具有鲜明特色的地域文化,相互的关系非常密切。巴文化与蜀文化刚柔相济、文武兼备、兼容并蓄,自古以来在巴蜀地区的发展历程中谱写了绚丽多彩的篇章,迄今仍洋溢着充沛的活力,焕发出独特的光彩与魅力。

巴蜀文化的繁荣与发展,是中华文明多元一体格局的生动例证,它以其独特的文化贡献,丰富了中华文明的内涵,增强了民族文化的自信心与自豪感。面向未来,巴蜀文化将继续作为连接古今、沟通中外的桥梁,为中华文明的传承与创新发展注入不竭动力,让世界更加全面、深刻地认识和欣赏中华文明的独特魅力与辉煌成就。(巴中市委统战部供稿)