在渔门,随处可见穿着彝族、傈僳族、回族服饰的人,三五成群地散步、吃早餐……这就是当地居民们的日常生活,他们来自不同民族却紧紧相依,互帮互助,其乐融融。

渔门镇地处盐边县西北部,2019年行政区划调整后,成为了全市幅员面积最大的乡镇,这里生活着的汉、彝、回、傈僳等11个民族亲如一家,多年来,全镇各族群众团结友爱,和谐共处。

2020年9月,盐边县渔门镇人民政府被四川省人民政府授予民族团结进步模范集体。

同心同行秉初心,促进全面凝聚

2018年以来,为团结全镇11个民族,推进民族团结进步发展,渔门镇积极谋划,以火把节等民族节会活动为契机,开展民族舞、篮球比赛、歌唱比赛、篝火晚会等,旨在拉近各民族之间的距离。

渔门镇居民杨忠华告诉记者:“这两年的‘火把节’办得特别好,我和朋友们在晚会上一起唱歌、跳舞,民族与民族之间没有隔阂,一起欢度佳节。”

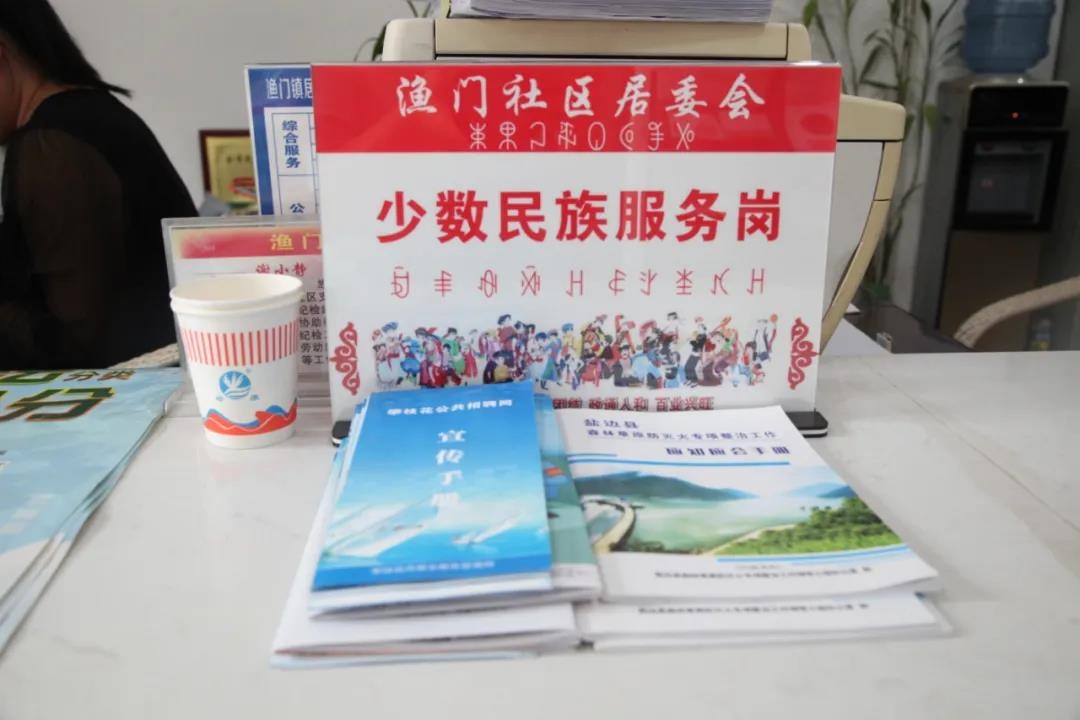

为了进一步开展民族团结宣传工作,促进各民族交往交流和交融,渔门镇在该镇各商铺内、镇政府门前、街道旁,都张贴了民族团结标语,引导各民族群众在日常生活中相互帮助,建立和睦相处,共同发展的良好环境。同时各民族之间互通语言,汉族懂彝语、傈僳族讲彝语、彝人说傈僳话,各民族直接建立起了水乳交融的感情。

马如华是回族干部,今年刚到渔门镇任副镇长,他告诉记者:“初到时最担心语言不通,没想到这里的少数民族大都会说汉语。而且镇里的干部职工有空的时候就会来和我聊天。”

李非以前工作所在的侯家坪是一个彝族村,村级建制调整后,大河房、大洼村、岔河村三个汉族村和侯家坪村合并为鳡鱼村,李非任村委会副主任,“合并后,大家并没有因为风俗和习惯等不同,就缺少了沟通交流,特别是在工作中遇到难以解决的难题时,村里的其他干部职工都会热情地来帮助我一起解决问题。”

渔门镇着眼于全局,培养和造就了一支素质过硬、结构合理的少数民族干部队伍。镇领导班子中有副科级以上少数民族领导干部3人,占总数的30%;全镇10个村居有3个民族村,实现100%民族干部配备,现有村镇社民族干部60人,占比23%。

化解村民之间的纠纷,维护各民族的利益,是民族团结进步的重要体现。为此,渔门特意设立了遵法评理会,大大小小家事纠纷、民族纠纷基本上都能得到圆满调解。为了充分尊重各族群众的民风习俗,注重平衡民族习惯之间的冲突,遵法评理会从社会各界选择医生、村委会主任、少数民族等遵法评理调解员,针对各方面矛盾纠纷进行调解,给予各族群众更多尊重和理解,得到了全体少数民族群众的认可和信任。

民族团结筑融合,推动全面发展

2019年以来,渔门镇加快推进教师街滑坡受损农户房屋重建项目进度;双龙村、鳡鱼村、龙胜村农网改造工作完成;围绕“新基建”七大领域和公共卫生、生态环保、道路交通等做好项目包装储备,完善了村文化室、村卫生室等公共设施,大力发展优质晚熟芒果30000亩、早春枇杷4000亩、果桑种植26000亩、青花椒16360亩,枇杷、芒果、果桑、青花椒四大“纬度”特色农产品基地初步形成,产品优势逐步凸显,已成为全镇民族地区主要精品产业,2019年全镇农村居民人均可支配收入实现16380元。

下一步,渔门镇将持续巩固创建结果,加强宣传教育,深入开展“八进”活动,进一步加强党的民族政策宣传教育,提高中华民族共同体意识;继续以“火把节”等节假日为载体,经常组织开展民族政策宣传和文体娱乐活动,不断满足人民群众获得感、幸福感;以乡村振兴为抓手,推动镇域经济社会高质量发展,推进边远少数民族地区经济社会发展,进一步建立健全机制,抓常抓长民族团结进步创建工作;加强培养少数民族干部队伍建设,进一步提高少数民族干部队伍能力和水平,实现各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”目标;同时加强集镇治理,利用LED、广告宣传栏、村村响、微信公众号等形式,引导群众树立健康生活习惯,持续开展人居环境清洁行动,创建美丽和谐新渔门。

(攀枝花市委统战部供稿)