“别小看这个铜壶,它可是红军留下的!”

近日,记者走进会理市第一座村史馆——三元村村史馆时,村主任郭文贵指着一个黑黝黝的铜壶兴致勃勃地向记者介绍起来:“当年红军长征经过会理时曾有几个红军在我们村的陈明会家住,她的父亲热情接待了他们,红军临走时留下了这个铜壶表示感谢。他们一家人都珍惜得很哦,当成了传家宝保存到现在。去年得知我们筹建村史馆,陈明会老人马上找到我们把它捐了出来。我们村史馆里的‘文物’基本都是这样由村民一件一件无偿捐献而来的。”

记住乡愁:不忘来时的路

三元村地处会理市城北街道,与城区相连,是一个典型的“城边村”。村史馆就建在村口一栋砖木结构的知青楼二楼上,面积仅有240㎡,别看它地盘小,里面内容可是十分丰富。

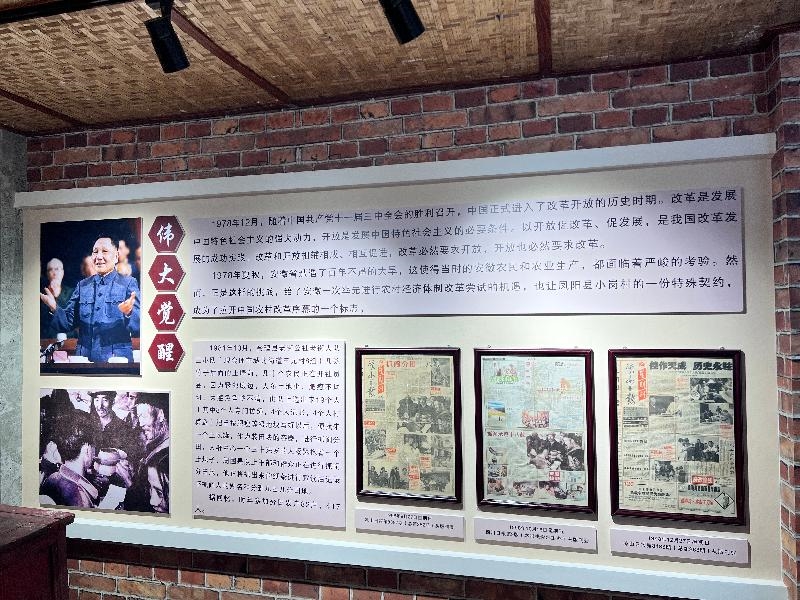

沿着厚厚的木板楼梯拾级而上,推开馆门,一股厚重的岁月感扑面而来。修葺一新的房间里,静静沉睡着无数上了年纪的老物件。有破损的土瓷泡菜坛、老旧的竹篾针线筐这类过去不可或缺的日用品,有手表、缝纫机、凤凰牌自行车这些风靡一时的“老三件”,还有老旧的木风柜、锈迹斑斑的铁犁头、别具一格的马鞍鞯……温馨的灯光下,一件件老物品仿佛从时光深处中走来,让人倍感亲切;徜徉其中,从土地改革到上山下乡,从三线建设到改革开放,从脱贫攻坚到致富奔康……三元人负芒披苇、埋头苦干的奋斗史逐渐清晰起来。

“现在好多老东西都在慢慢消失了,我们建这个村史馆就是想把这些记录了老辈人奋斗史的物件保存下来,致敬他们的付出,也让年轻一代知道自己是从哪里来、该向何处去。”说起建设村史馆的初衷,郭文贵表露了心迹。

赓续传承:凝聚团结的心

参观过程中,记者巧遇了带着孩子前来参观的村民刘红林,母子俩正在名为“有德必彰”“心盟白水”“永垂万古”等几块石碑拓片前驻足观看。拓片上的字迹已不甚清晰,但一些人名、款项数目仍隐约可见,原来这是三元人捐资修桥的功德碑。

仔细阅读拓片旁边的文字介绍,可知以前三元村里的三元桥多次被大水冲毁。那时候日子远没有现在富足,但每次集资修桥,村民都非常慷慨踊跃,这些古老的石碑拓片记录下了三元人优良的团结传统。据说三元村共有8块这样的石碑,现在已找到6块,剩下2块正在积极寻访中。

“我们村的人历来都非常淳朴团结,从小大家就是你帮我、我帮你的。今天带娃儿来这里参观,就是想让他感悟继承老一辈人的团结传统,热爱家乡。”刘红林对记者说道。

像刘红林一样,在许多三元人心里,村史馆不仅是村史的见证,更是村民们凝心聚力、团结互助的催化剂。从一穷二白发展到今天的美丽富裕,与三元人长久以来的团结是分不开的。建设村史馆,不但有助于村民感受家乡社会的进步,还可以激发大家热爱家乡、建设家园的热情,共同助力当下的乡村振兴。

化蛹成蝶:走好前行的路

回顾历史,是为了更好的展望未来。

如今的三元村充分利用毗邻城区这一区位优势,大力发展特色鲜明的果蔬等村集体经济。站在村史馆的走廊上向村中望去,绿树成荫的樱桃产业园、大棚林立的草莓种植园、鱼蔬结合的智慧农业园……一个个集聚着全村人民智慧的村集体经济星罗棋布,三元村在乡村振兴这条路上已迈出了关键一步。

据了解,截止目前三元村集体经济已产生收益100余万元,使全村2100余户6700余人受益。下一步,三元村还将紧扣“农业强、农村美、农民富”的美好追求,积极发展城郊游等新型农村产业,进一步扩宽收入渠道。

“我们当前的最大目标是希望通过村集体经济的发展,尽快让村民们生活中的柴米油盐、生产中的种药肥等刚需物资能够通过村集体来集中免费提供,解除大家的后顾之忧,全力建设新时代三元。”说起今后的打算,郭文贵信心十足。

习近平总书记指出:乡风文明,是乡村振兴的紧迫任务。三元村依托一个小小的村史馆,让村民的乡愁有寄托之所,内心有归依之处,致富有正确之路。新时代里,奔跑在共同富裕康庄大道上的三元人,正携起手来赴一场盛大的乡村振兴之约。

(会理市委统战部供稿)