汉源县坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,认真贯彻执行党的民族政策,全面深入持久开展民族团结进步创建,突出“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题,以推动民族地区基础设施和社会事业发展为重点,打好民族工作“团结牌”“文化牌”“和谐牌”“民生牌”,促进了民族地区经济社会发展,夯实了民族地区产业发展基础,书写了民生改善、民族团结的精彩篇章,让汉源各族群众走上共同团结奋斗、共同繁荣发展的幸福道路,助力汉源乡村振兴。

△表彰全县民族团结进步先进集体

一是打好“团结牌”,民族团结进步创建不断创新发展。以民族团结进步示范创建为抓手,认真落实党的民族政策,深入推进全域创建,突出特色亮点,强化品牌打造,发挥示范带动,夯实创建基础,形成各民族共同参与创建的工作新格局。一是成立汉源县争创全省民族团结进步示范县工作领导小组,制定实施方案,明确工作职责,分解目标任务,压实创建责任,确保创建成效。二是组织开展了多层次、多平台、全方位的宣传教育活动,营造全社会关心、参与民族团结事业的浓厚氛围,利用“三微一端”广泛宣传党和国家的民族政策、法律法规、民族风俗和民族团结进步成果、先优事迹。三是深入推动各级各部门深入开展民族团结进步“六进”活动和民族团结进步创建先进评比、民族团结知识竞赛等形式多样的主题活动,开展民族法律法规宣传学习培训20余场(次),印制发放宣传资料45000份,活动参与2万余人次。

2020年以来,我县一批单位和个人受到省、市示范命名和先进表扬。片马彝族乡被命名为四川省第五批民族团结进步示范乡镇、汉源化工总厂被命名为示范企业,然莫村被命名为全省第六批民族团结进步示范村寨,富林镇太平村党支部书记常芰被省政府授予全省民族团结进步模范个人。9家单位被命名为雅安市民族团结进步示范单位。8家单位荣获全市民族团结进步先进集体,16人荣获全市民族团结进步先进个人,被市委市政府通报表扬。

△汉源县彝学学会成立暨彝族年欢庆大会

二是打好“文化牌”,民族文化传承工作取得新进展。认真贯彻《城市民族工作条例》,保障城市少数民族的合法权益,促进少数民族群众尽快融入城市、适应城市。一是坚持传承民族文化,打造民族团结进步阵地。由县委统战部(县民宗局)牵头,落实彝学会、藏学会活动场所,以阵地为依托,以活动为载体,增强民族凝聚力。二是坚持创新活动方式,凝聚民族团结源动力。将民族文化融入“黎州讲堂”,向干部群众普及民族文化知识。组织开展“喜迎二十大、携手新征程”民族团结进步宣传教育活动,宣传党的民族政策,树立感党恩、听党话、跟党走,各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展思想;开展彝族年“火把节”,藏族“环山鸡节”传统活动,展示少数民族文化风采。在汉源二中开设彝语培训班,增强少数民族学生掌握民族语言能力,开辟少数民族学生升学渠道。三是坚持强化宣传,推进各民族交往交流交融。运用“同心汉源”公众号、“大美汉源”APP等新媒体平台,传播好民族团结进步好声音,讲好民族团结进步好故事,让文化进万家,把民族团结宣传教育不断引向深入,争取民族团结融合力。

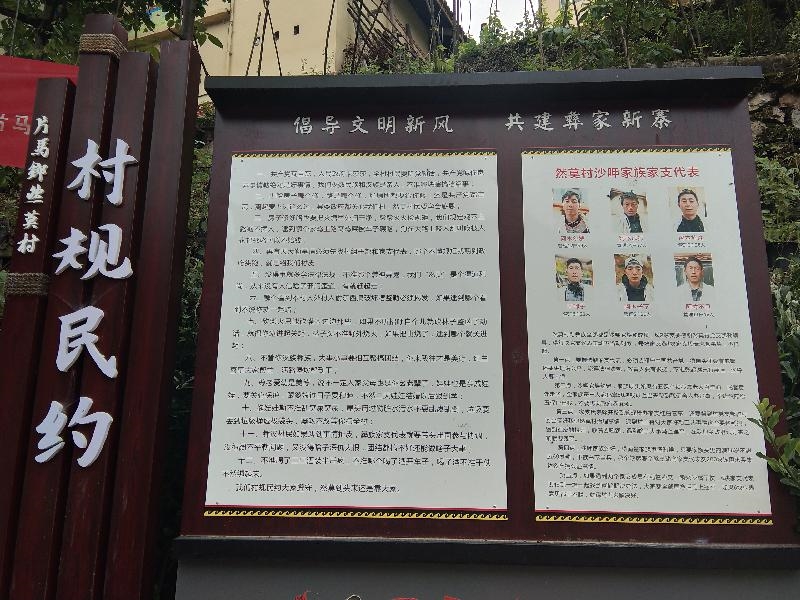

△片马彝族乡然莫村“家支代表”参与基层治理

三是打好“和谐牌”,民族事务治理能力水平不断提升。一是将民族事务纳入共建共治共享的社会治理格局,健全党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的治理体系,用好具有汉源特色的治理经验,加快打造人人有责、人人尽责、人人享有的治理共同体。二是助力片马彝族乡然莫村实施党建引领、重点项目、产业强优、人才培育、文化兴荣、同心聚力“六大工程”,打造基层治理新亮点,提升群众发展信心,改善人居环境,促进社会和谐稳定,做到乡风文明,逐步形成以彝族家支代表和全乡干群共同参与、共同治理的大格局,呈现出了产业兴旺、生态宜居、民族团结、和谐稳定的良好局面。三是依法保障各族群众合法权益,推广“乡贤”“家支代表”等调解机制,努力把涉民族因素的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态;依法妥善处理涉民族因素的案事件,依法打击各类违法犯罪行为和破坏民族团结的行为,筑牢民族团结的铜墙铁壁。

△“飞跃”大渡河大峡谷的永利彝族乡古路村索道

四是打好“民生牌”,民族乡村经济社会发展取得长足进步。近年来,我县认真贯彻落实《四川省民族地区开发资金管理办法》《四川省民族地区开发资金管理办法补充规定》等规定,以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,以推动民族乡、村基础设施建设和社会事业发展为重点,坚持用好用活省、市民族资金,建立利益联结机制,积极推进少数民族和民族地区特色产业发展,将资金使用与地区产业发展相结合,通过政策引导、项目实施、宣传教育等有力措施,带动民族地区特色产业发展和民生项目顺利实施,使省、市民族资金项目尽快转化为经济效益和社会效益,有效地促进民族地区经济社会发展,促进了民族团结、社会稳定。

近5年以来,省市民宗部门共关心支持汉源民族类资金2707.15万元,县上统筹整合资金1.09亿元,投入全县15个乡镇34个村(含5个民族乡14个民族村),涉及基础设施、民族团结示范村、特色产业发展、文农旅融合、文化提升等项目112个,有力地改善和提升了民族地区基础设施条件,方便了群众生产生活,为巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴奠定了坚实基础。