汉源县聚焦“新农人”试点建设,以现代农业园区为基点,培育一批有情怀、有理念、有技术的新型实用人才,提高农业全要素生产率,全面推进基地标准化、产业现代化和生产数字化,以人才赋能产业,以产业聚集人才,推动产业质效和百姓收入“双提升”。

聚焦科研专家引领,运用技术赋能

为推进“新农人”试点各项工作,汉源县针对性地给予政策引导和技术支持,探索搭建产学研用平台,持续深化与四川农业大学、四川省农科院水稻高粱研究所等校地科研合作,组建专家团队,开展稻蒜果丰产栽培管理技术集成研究,在汉源县稻菜现代农业园区推广水稻生产全程机械化试点,引进农业国家实验室1个,转化9项绿色技术。县农业农村局种植业发展站站长夜明登说:“通过与四川农业大学二十多年的合作和不断摸索,我们已经拥有高产优质高效的栽培技术和先进模式。接下来,我们将不断优化栽培技术,为实现粮食增产丰收、加快生产机械化利用率提供技术保障。”当前,水稻育秧全程采用“数智化”管理,棚内配备了环境监测、水肥一体化管理等系统,可实时监测环境因子,及时进行水肥(药)管理,精准控制秧苗成长环境,实现种子到秧苗的高效智能化培育。“从育秧摆盘到机插都有专家帮助我们,经过专家的机械化操作技术指导,育秧工作省时省工,创下高产记录。”种植合作社负责人马元斌说道。从“享受国务院政府特殊津贴专家”“天府学者”到农技推广人员、“田秀才”“土专家”,通过科研专家引领,乡村人才队伍的不断壮大,凝聚成推进汉源乡村振兴的强大合力。

突出示范带动,强化本土人才培育

农业园区借智育强本土人才,探索创新“龙头企业+合作社+家庭农场+小农户”利益联结机制,面向合作社负责人、种养大户等开展系统化培训,提升本土农民技术技能水平和综合素质素养。依托甘溪坝省级食品加工园,已培育出国省级农业企业、合作社37家。借助乡村学堂、汉源基地等平台,常态化组织专家团队进课堂、进田间,有针对性地培养出懂农业的“田秀才”、有技术的“土专家”等新型职业农民336名,汉源县小农户与现代农业发展有效衔接改革创新做法,获评四川农村改革十大优秀案例。此外,农业园区充分发挥人才示范引领作用,以“汉源县乡村振兴农业产业人才“十百千”计划”为抓手,从示范作用好、辐射带动强的致富带头人、种养大户、乡土专家中遴选100名本土技术带头人,构建“1个领军人才团队帮带10名本土技术带头人,培育100个产业示范户”的递进培养体系,指导示范户应用、推广新品种、新技术,加快培育和发展新业态、新模式,激活乡村全面振兴的“智力引擎”。“通过技术培训,老百姓种植技术改善明显,大樱桃等农产品产量至少提高5%-10%”九襄镇乡村振兴办代天南说道。

建强平台载体,激发人才创新活力

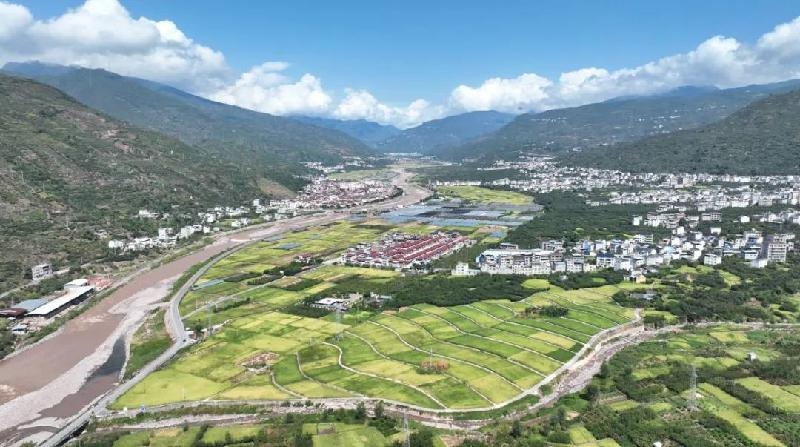

汉源县建立健全“新农人”招引体系,挖掘本地资源禀赋,集成产业园区优势,广泛聚才,优质的生态成为汉源县“绿色资本”,为产业发展提供更多可能性。新农人的探索,以现代农业园区高质量建设为抓手,建设人才工作站1个,为农业返乡人才提供“一站式”服务;健全成果转化机制,引导6名乡村规划师团队参与村庄规划设计;配套完善基础设施,持续发展农业社会化服务,帮助“新农人”解决实际困难。园区推进农旅融合,合理布局新业态、创设新模式、优化新格局,致力于为更多乡村工匠、高素质农民提供创收平台,为电商达人、创业能人提供孵化载体,在推动现代农业园区建设中,积极打造“汉源粮仓、花海果乡”为主题的休闲农业和乡村旅游目的地,规划建设观花游步道、农旅景观荧光路、稻草雕塑广场等11个景观节点。“发展农事体验、特色民宿等新业态,推动‘田园变公园、农房变民宿、产品变商品’,形成独具特色的汉源乡村旅游特色产业带,园区农民人均可支配收入达22148元、高于全县23.13%。”县农业农村局局长刘勇说道。